HOME > 一般の皆様へ > マンションの修繕体験記録を見てみよう! > 概要 -築後30年、3回の大規模修繕を経て-

大規模修繕については、その意義、長期修繕計画の策定方法、修繕項目の整理、長期修繕計画見直しの必要性など、出版物や参考リンク先で様々な資料が得られると思います。マンションそれぞれ規模、立地条件、建物仕様など異なり、大規模修繕工事にも計画・工事共に多様な進め方があります。

ここでご紹介する記録は、 310戸のマンションに23年間居住し、修繕の建築専門委員としても大規模修繕の第1回目(築後10年)から第3回目(築後 30年)に参加した体験を主として総会資料を元に居住者の視点から整理したものです。

大規模修繕周期の途中にも大きな計画修繕が継続しています。大規模修繕工事は仮設足場を必要とする高所工事を一括集約して行いますが、足場不要な工事は必要に応じて行います。

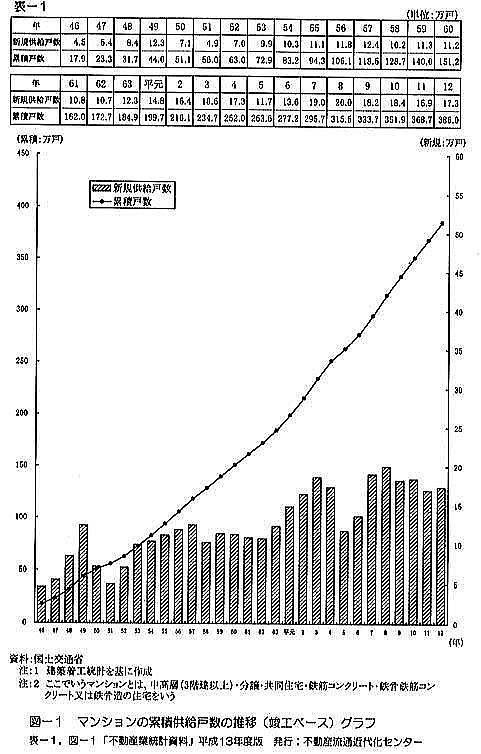

分譲マンションのストック状況を見ると(図―1、表―1)、平成12年時点で約386万戸、平成13年新規供給戸数20.3万戸を加えると、406.3万戸に達します。

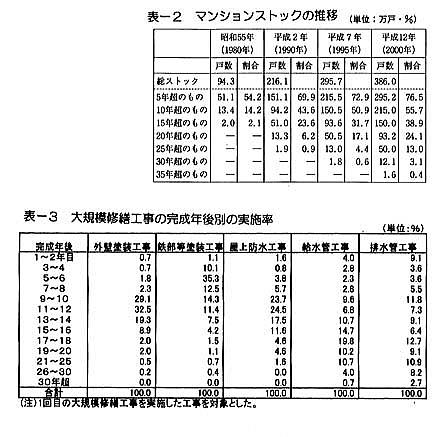

マンションストックの推移(表-2)では20年を超えるのは24%、30年では3.1%になっています。

大規模修繕周期の主体である外壁塗装工事実施率周期をみると9年~14年にあるようです(表―3)。

周期の平均を12年とすれば、築後36年を前後として(昭和41年)第3回目の修繕を迎えることになりますが、昭和時代に分譲されたマンションの大規模修繕はそれより短く10年周期と考えられていました。

ご紹介するのは昭和47年分譲ですから今から見ると、第3回目の早い時点で行った大修繕と言えます。現在の新しいマンションは更に長い周期にする傾向と言われています。

(財)マンション管理センターホームページ、 Data資料によれば、小規模マンションは 2戸以上30戸未満と定義されています。当マンション310戸は大規模とも言えますが、建物は10戸棟、20戸棟、30戸棟と小規模です。

参考;横浜市内における分譲マンションは約5000管理組合、そのうち50戸以下のマンションは全棟の70%弱に達すると推定されています(マンション管理情報新聞14/08/18)。

ここでは50戸が小規模の戸数基準になっています。)

表―2,表―3ともマンション管理センター;「マンション管理の知識」、ホームページDATAより最近、ポストに投函される新築分譲マンション案内のチラシを見ると、30年前分譲の自宅と較べ設計の進化を感じます。

では大修繕はどうあったら良いのでしょうか。どこまで「現在の要求」に近づけるべきなのか?それが資金上、構造上可能なのか?が問題です。

さて、私の居住するマンションは昭和47年竣工、築後30年余り経ち、平成13年度には第3回目の大規模修繕を終えました。これからは築後30年以上のマンションと現代風に設備機器も充実し、仕様グレードも高いマンションとが混在することになりますが、新しいマンションもやがて修繕期を迎えます。

風雨・地震に耐え、多数の居住者に長年使用された建物を修繕して疲労を回復し、新築時の元気を取り戻し、さらに時代の要求性能を満足させること“RENO-VATION”が必要であり、これが大規模修繕と言えます。

図―2は経年により建物が劣化する物理的劣化の概念図、図―3は機能的劣化・社会的劣化の概念図であり、大規模修繕時点の要求に併せて性能をグレードアップしてゆくことを表しています。

大規模修繕には同じ仕上げでも、進歩した工法、材料などに再検討を加える。それらを採用することによって建物をより長い修繕周期へと導きます。

今までなかった機能を付加してゆくこともRENOVATIONの重要な要素です。特に高齢者への建築的な配慮、テスリ取付け、段差解消などのバリヤーフリー化が注目されます。

築後年数が大きいマンションでは新しいマンションより高齢化率が高くなる傾向があり、今後、大規模修繕へも多面的に影響を及ぼすと思われます。